企業理念「人間性の尊重」をベースにした採用・育成に関する方針、取り組みについてご紹介します。

基本方針

人財の充足

人財配置

教育研修体系

従業員の発明に対する褒賞

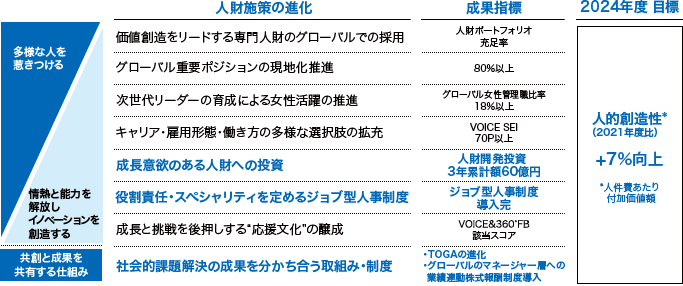

オムロングループの長期ビジョン「Shaping the Future 2030(SF2030)」において、事業を通じて社会価値を創出していく原動力となるのは、社員一人ひとりです。SF2030では、「会社と社員の新しい関係」の構築と「ダイバーシティ&インクルージョン」の加速によって、多様な人財を惹きつけ、個々人の能力発揮を促す人財施策をグローバルで実行していきます。

社会の在り方や経済状況が変化する中、次の10年においては人財の流動化が加速し、会社と社員の関係はより対等なものに変化していきます。会社は、社員の成長と活躍機会の提供、さらには期待する成果を明確に示すことが求められ、社員は、自身の専門性向上に意欲を持ち、能力を発揮し続けることが求められます。会社と社員が選び・選ばれ、ともに成長する新たな関係を構築していくことを前提に、それぞれが社会から期待される存在になることを目指します。

今後、社会的課題がより複雑化、広範化していく中で、課題解決には様々な専門性を持った多様な人財がグローバルで連携して取り組むことが必要です。そのため、SF 1stステージではダイバーシティ&インクルージョンに最注力で取り組み、人財の育成や獲得を行っていきます。また、国や組織に捉われず、社員一人ひとりが志を実現し、自由に社会的課題の解決に挑戦できる風土が大切です。そのための環境や仕組みづくりに積極的に投資していきます。

オムロンは、成長への意志・意欲のある人財が能力を高めるために、また、登用された人財がより高い成果創出に必要となる能力を獲得するために、グループとして積極的に人財に投資していきます。SF 1stステージでは、従来比3倍となる60億円(3年累計)を人財能力開発に投資します。グローバル全社員を対象に、次の3つを軸に人財能力開発を行っていきます。

具体的には、「DXなどの新たなスキル獲得・強化」、「海外留学や社外への派遣などによるリーダーの育成」、「コーチングやメンタリングなどのフィードバックや対話型の取り組み」を拡充していきます。また、多様なキャリア・働き方を実現するために「ジョブポスティング制度」の拡大や、国や地域を超えたグローバルでの「プロジェクト型のチームビルディング」を加速させ、一人ひとりがその能力を存分に発揮し活躍できる組織へと変革していきます。

個々人の能力や専門性、意欲を踏まえた適所適財を行うため、仕事に対する役割や職務の設定基準をより明確化します。そして、MBOによる適切な目標設定および評価・処遇(年1回)、高頻度の1on1による双方向の対話を通じて納得感を高め、モチベーションを最大化していきます。年齢、勤続年数、個人の属性によらない処遇への見直しや若手社員の登用の早期化を進めていきます。また、国内の賞与制度は、社員一人ひとりが各ビジネスカンパニーの業績に拘り、成果創出に対して報いるため、自事業の業績評価を取り入れています。

社会的課題解決の成果を分かち合う取り組み・制度として、企業理念実践の場であり、社会的課題解決事例への共感の場であるTOGAの進化を図っていきます。また、グローバルのマネージャー層への「中期インセンティブ・プラン」として株式報酬制度を2022年度より導入しています。国内では、経営基幹職(管理職および専門職・スペシャリスト) に導入しているジョブ型人事制度の対象を一般職にも拡げていきます。

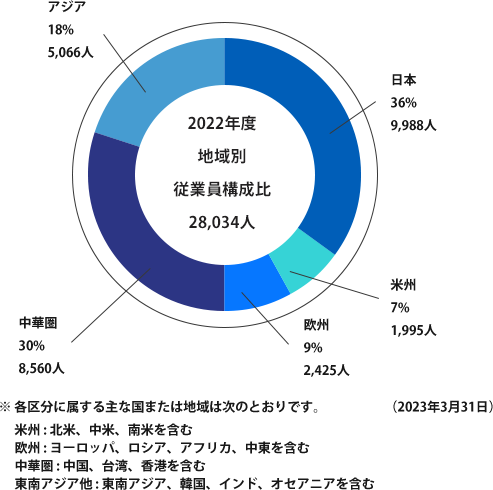

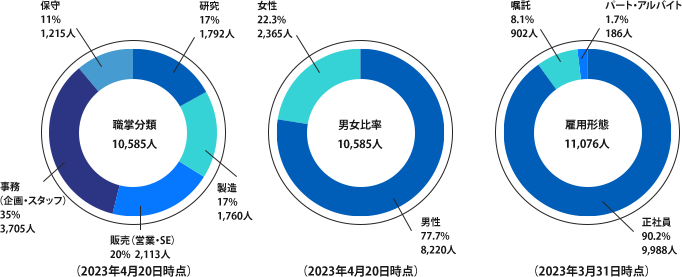

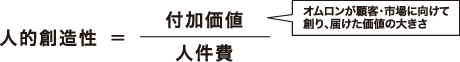

SF2030では、オムロンがどれだけ人的資本を有効に活用し企業価値の向上につなげているのかを定量的に測る指標として「人的創造性」※を設定し、2024年度に2021年度比で+7%向上させる目標を掲げました。この指標は一人ひとりの能力発揮による価値創造の成長指標であり、重要な戦略目標と位置付けています。

社員一人ひとりの能力・役割に合わせて、グローバルレベル、エリアレベル、会社レベル、事業レベルの研修を実施しています。具体的な研修内容については、下記の表をご覧ください。

海外を含むオムロングループ全体で、2022年度の従業員1人あたりの平均教育開発時間は26.5時間でした。

| 項目 | 内容 |

|---|---|

| 新入社員研修 | 企業理念・歴史、会社情報、事業戦略、コンプライアンス・規則など、オムロングループ社員として必要な基礎知識の習得 |

| メンタリングプログラム | 1 on 1を通じたキャリア形成、ロールモデル育成も含めた相互成長の場 |

| マネジメント研修 | 多様な人財の能力を引き出すスキルとマインドセットの習得 |

| The Global Academy | 企業理念を体現し仲間と共に成果を出すグローバルリーダーとして成長すると同時に、オムロングループのトップマネジメントとしての心構えを確認する場 |

| 新任マネージャー研修 | 労務管理、財務、規定など、オムロングループの経営基幹職として必要な知識の習得 |

| 新任取締役研修 | 経営的観点での労務・財務管理、ガバナンス、監査など、オムロングループの取締役・グループ会社経営者として必要な知識の習得 |

| 分類 | 内容 | 主な研修 |

|---|---|---|

| マネジメント研修 | 現場マネジメントの強化を図る研修 | 新任経営基幹職研修、課題強化研修 |

| 階層別研修 | 資格ごとに求められる役割の違いを理解し、その実践に必要な意識・知識・スキルを身につけることを目的とした研修 | 新入社員入社時研修、新入社員フォロー研修、主査昇格時研修、ジョブ入社者フォロー研修 |

| 役割別研修 | 職務上の役割に対し、期待される知識・スキルを習得することを目的に実施する研修 | 指導者研修、海外赴任前研修 |

| アセスメント研修 | 求められる能力に対する診断・啓発計画作成を目的に実施する研修 | マネジメント能力アセスメント研修、リーダシップアセスメント研修 |

| キャリア開発支援研修 | 社員一人ひとりが自らのキャリアを見直す機会として自己の棚卸とキャリアプラン検討を目的にした研修 | インターミディエイトキャリアプラン研修、ニューキャリアプラン研修、セカンドキャリアプラン研修、セカンドライフプラン研修 |

| 職能別研修 | 職掌・職種ごとの業務遂行に必要な専門知識・技能の習得を目的に実施する研修 | 本社機能部門、各事業部門主体で実施 |

| 項目 | 内容 |

|---|---|

| e-ラーニング・通信教育 | 所定のコースを修了した場合、受講料の半額を補助(上限は設定) |

| 高額外部学習講座受講支援金 | 中長期でのキャリア形成に役立つMBA/MOTコース、語学スクールなどの高額外部講座受講(10万円以上)に対し、その講座を修了した場合、受講料の半額を支給(上限は設定) *語学に関しては25%を支給 |

| 社内勉強会支援 | 有志のグループが行う社内勉強会に対し、社内会議室無償貸与と活動支援金(書籍・資料代、軽飲食費)を支給(毎月上限1万円/グループ) |

| 定時後/休日研修会 | ビジネスに役立つ知識・スキルの習得から心や体の健康増進まで幅広いテーマを題材とした研修や有識者の講演会・セミナーなど多様な研修会を実施 |

| 資格取得奨励金制度 | 所定の公的資格についてその取得者に資格取得奨励金を支給 |

中長期の人財戦略として、重要ポジションの充足とリーダー人財の育成を掲げています。グループ全社での持続的成長を実現するために、グローバルレベルでの最適人財の配置、採用・育成を通じて、これからも次世代の経営を担う経営者候補を充足していきます。

多様な人財の採用・育成・活躍も人財戦略として重要視しています。特に、事業革新をリードできるDX(デジタルトランスフォーメーション)人財や注力技術領域であるAI、IoT、ロボティクス関連の技術を保有する人財、お客様の課題に対してソリューションを提案するフィールドアプリケーションエンジニアなど、優秀人財の積極的な採用を進めています。あわせて、社内での人財育成やダイバーシティの取り組み強化を通じて、多様な経験、専門知識、知見を有する多様な人財がジェンダー、国籍、年代を問わず活躍できる環境の整備や支援体制の充実に取り組んでいます。

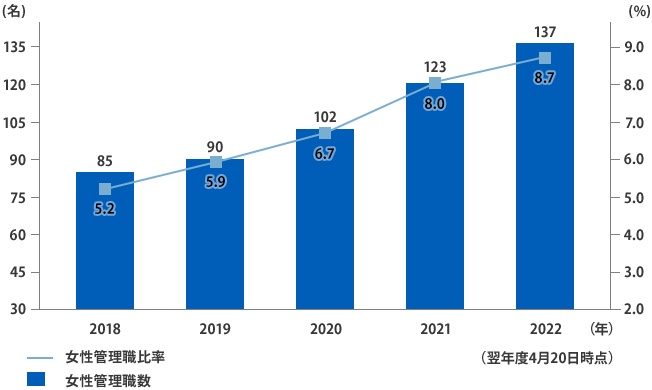

オムロングループでは、女性社員の活躍機会の拡大、女性社員を対象とした研修の実施、社内の意識改革や風土醸成など、女性管理職やその候補を増加させる取り組みを進めてきました。

SF 1stステージでは、グローバルで女性管理職比率を18%にするという目標を掲げ、引き続き、国内外の女性管理職候補者の育成および上司の意識改革/トレーニング強化や若手抜擢などの取り組みを推進していきます。

2022年度末のグループ全体(グローバル)における女性管理職は、504名(16.6%)です。内訳は、海外の女性管理職367名(25.3%)、日本国内の女性管理職137名(8.7%)です。

日本国内における女性役員は、7名(社外取締役1名、執行役員常務1名、執行役員2名、関係会社取締役社長2名、関係会社取締役1名)です。

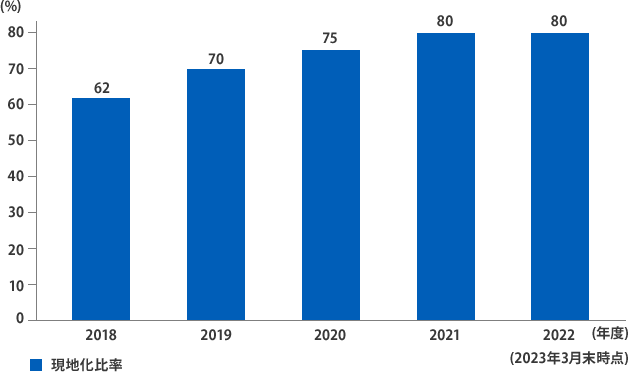

2022年度末のグループ全体(グローバル)における海外重要ポジション60のうち、48ポジション(80%)は外国人(非日本人)が担っています。今後も国籍を問わず、適所適材の人員配置を継続して実行していきます。

日本国内における外国籍社員は、2022年度末時点で136名、うち管理職は16名です。国籍に関わらず採用、登用を行い、生産、技術、開発、品質保証、人事など様々な部門で活躍しています。また、文書の多言語化対応やキャリア支援の相談窓口の設置等の環境整備にも力を入れています。

事業成長のために必要なキャリア採用を拡大しています。2022年度は、271名を採用しました(うち、管理職は42人)。今後も積極的にキャリア採用を進めていきます。

オムロングループでは、事業成長と従業員一人ひとりの能力発揮、キャリア形成のために、最適な配置を会社内、エリア内、グローバルで実施しています。特に、次世代の経営チームづくりに向けたグローバル経営幹部の育成と配置に注力しており、グローバルレベルで複数の階層での育成機会の提供と、スピーディかつ適所適財の配置を、本社管轄により実行しています。また、エリア・国の枠を超えた配置をスムーズに行うために、グローバル共通の異動ルールを導入し、異動時の公平公正な処遇を実現しています。

グローバルで事業を推し進めていく中で、現地マネジメントの強化は重要であり、各エリアでの経営はそれぞれの国や地域の人財に任せることが最適と考えています。そのため、グループの経営と事業を牽引する重要ポジションについては、そのエリアにおける人財を登用することに注力しています。海外における重要ポジションに占める現地化比率の2022年度実績は80%となりました。2023年度以降も、80%以上の維持・向上を目指していきます。

オムロングループでは、SF2030においてソーシャルニーズを創造し、よりよい社会をつくっていく原動力は、社員一人ひとりの多様性であると考えています。そのため、国籍や性別を問わず様々な分野で能力ある人財の雇用に努めるとともに、その能力を十分に発揮できる環境整備にグローバルで取り組んでいます。

グローバル経営幹部候補の選抜・育成におけるジェンダーバランスの考慮、女性を対象としたリーダーシップトレーニング(WLP)やメンタリングプログラムなど、女性リーダーの拡充に向けた様々な取り組みを実施しています。

また、女性への働きかけだけでなく、アンコンシャスバイアスに関する研修や心理的安全性を高める管理職向けの研修などを通じて、社員一人ひとりの個性や知識、経験・体験に基づいた考え方や意見の多様性を引き出し、立場に関わらず成果や価値創造に向け率直な意見を気兼ねなく話し合える風土醸成の取り組みも行っています。

これらの結果、グローバル全体で女性管理職が増加しています。SF 1stステージの「グローバルで女性管理職比率を18%にする」という目標に向かって、今後も取り組みを加速していきます。

女性のさらなる活躍機会の拡大に向け、キャリア支援と両立支援の二つの軸を同時に実行していくことで多様なロールモデルを育成しています。

キャリア支援では、女性のメンバーを対象とした「女性リーダー研修」の実施、各拠点を主体とする女性交流会・勉強会・講演会などを通じた女性ネットワークの実現・拡大、相互研さんを進めています。両立支援では、仕事と家庭の両立支援ガイドの発行、相談窓口の設置、人事処遇制度の改定など、一人ひとりが個性を発揮し、活躍できる環境を働くメンバーと一緒に改善しています。これらの取り組みを加速するため、上司と対話を行い、自律的なキャリア開発を支援するキャリア開発面接や、社内公募・応募制度など、中長期的にキャリア形成を考え、実現できる仕組みを用意しています。

一人ひとりの多様な個性に応じたキャリアプログラムの充実によるキャリア支援と柔軟な働き方の拡大による両立支援の双方を共に整備することにより、多様なメンバーの成長から多様なロールモデルの誕生につながっています。また、直属上司以外の“斜め”の関係を活かしたメンタリングプログラムを導入し、複眼的視点からの気づきを通じた相互成長やネットワーキングの機会も創出しています。さらに、管理職の人事評価指標に、多様な人財を育成し活躍させるための「組織力強化目標(組織運営/人財育成)」を盛り込み、多様性を活かすマネジメント力を強化していくことで、自律的な自己変革・自己成長を促す意識改革・風土醸成につなげています。

こうした取り組みの結果、日本国内の女性職場リーダーは増加しています。2023年4月現在、オムロングループ(国内)における女性役員は、7名(社外取締役1名、執行役員常務1名、執行役員2名、関係会社取締役社長2名、関係会社取締役1名)です。女性管理職(管理職・専門職以上の役職に就いている者)は137名、管理職における女性比率は8.7%です。係長職層は566名、係長における女性比率は10.9%です。

特に、女性管理職人数(国内)は、2012年の取り組み当初は22名でしたが、今では137名になり、多様なスタイルのロールモデルが誕生し、意思決定に多様な意見が反映されています。さらに、2025年3月末までに女性経営基幹職数を200名以上とする目標を掲げ、管理職や女性社員の意識改革、女性の活躍機会の拡大や登用などに継続的に取り組んでいます。

女性活躍推進法の施行(2016年4月1日)にあたり、オムロングループ各社の実態にあわせ、女性活躍を進めるための具体的な目標と行動計画を策定し、社内外に公表しました。

この取り組みを通じて、オムロングループで進めてきた女性活躍をさらに加速させると共に、多様な人財が活躍できる意識・風土を醸成し、個人と会社が共に成長する姿を実現していきます。

2022年3月改定

オムロン株式会社 行動計画

女性が活躍できる雇用環境の整備を行うため、次のように行動計画を策定する。

目標1: 2025年3月末までに経営基幹職に占める女性経営基幹職数を200人以上にする。

<取組内容>

2022年4月~

目標2: 2025年3月末までに男性の育児休業取得率を30%以上にする。

<取組内容>

2022年4月~

2016年5月より内閣府が支援する「輝く女性の活躍を加速する男性リーダーの会」、2017年7月より「京都女性活躍応援男性リーダーの会」に私自身も参画しています。日本における女性活躍推進は、社会的課題の一つであると共に、オムロンが目指すダイバーシティ&インクルージョンに不可欠なものです。当会の行動宣言である「自ら行動し、発信する」「現状を打破する」「ネットワーキングを進める」は、オムロンが掲げるダイバーシティ&インクルージョンの推進とも合致します。

今後も、様々な機会を通じて私自身の思いを社内外に発信することで、一人ひとりが自分らしく活躍し、成長できる環境づくりに取り組んでいきます。

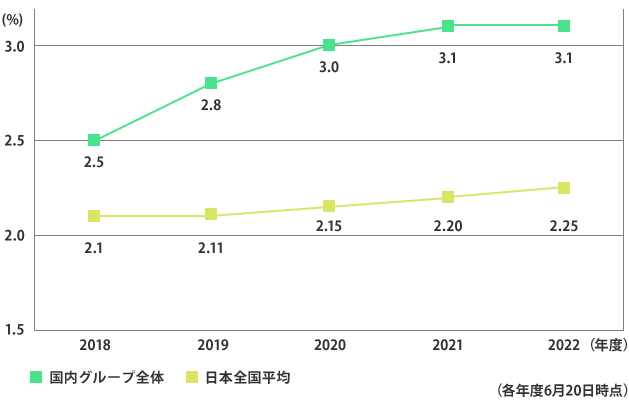

オムロンは、1972年に障がい者が働く福祉工場-オムロン太陽(株)を設立し、社会に先駆けて障がい者雇用を推進してきました。以来、障がいのある人が働く喜びと生きがいに満ちあふれた社会をつくるため、事業を通じて、障がいのある人の就労機会の創出と活躍機会の拡大にオムロングループ全社で積極的に取り組んでいます。

グローバルで障がい者雇用の取り組みを実施しており、海外のオムロングループ27拠点で169名(各国法定雇用率に基づく集計)の障がいのある人々が働いています。(2022年度末時点)

インドネシアの工場では、オムロン太陽を見学したことをきっかけに、障がい者雇用の取り組みを始め、人によって異なる障がいのある人々と共に働ける工場を作るための創意工夫を重ねてきました。この活動はインドネシア社会への貢献につながり、国際労働機関より、障がい者雇用のベストプラクティス賞を受賞しました。

障がい者雇用を行っている海外拠点(2022年度末時点)

ブラジル、イタリア、オランダ、フランス、ドイツ、スペイン、トルコ、インドネシア、マレーシア、ベトナム、中国、台湾、韓国、インド、ポルトガル、タイ

オムロングループ(国内)の障がい者雇用率は2022年6月現在で3.1%となっており、262名の障がい者が国内のグループ会社の様々な職場で活躍しています。また、上記の従業員以外にも、オムロン太陽、オムロン京都太陽においては、社会福祉法人太陽の家と連携することで、多くの障がい者に、働く場や実習の場を提供しています。

引き続き、オムロングループとして社会的な責任を果たすとともに、多様性をオムロン発展の力として、障がい者の雇用と活躍を推進していきます。

オムロン創業者の立石一真と社会福祉法人太陽の家創設者の中村裕医学博士の理念の共鳴により、1972年に日本で初めて障がい者が働く福祉工場-オムロン太陽(株)を設立しました。その後1985年にはオムロン京都太陽(株)を設立しました。現在2社は特例子会社として、多くの障がい者に働く場を提供しています。

活躍を支援する活動にも力を入れており、障がいのある方へ定期的に面談を実施し、要望を聞きながら、障がいに応じた配慮を行っています。点字ブロックや自動扉、食堂の車イス優先座席の設置などがその一例です。

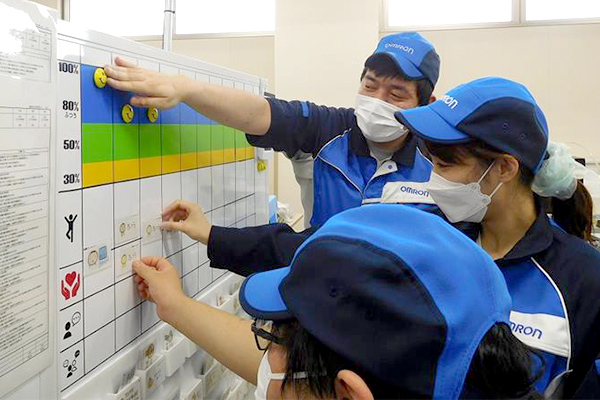

生産現場においては様々な技術と全員による創意工夫で、障がい者も健常者も共に働きやすい生産環境をつくっています。そして、一人ひとりの能力発揮と自己成長を図ると共に、高品質な商品の提供を実現しています。

また、社外に向けて工場見学を行い、私たちの実践している障がい者雇用のノウハウを広く社会に提供することでも、障がい者の雇用機会の拡大に貢献しています。

上:創意工夫により一人ひとりの個性に合わせた職場環境を実現

左下:オムロン京都太陽のメンバー 右下:オムロン太陽のメンバー

オムロングループ(国内)では、多様な人財が活躍できる環境の整備を行い、高い志を持つメンバーが当たり前に活躍できる企業風土を醸成しています。また、オムロングループで働くすべてのメンバーの企業価値向上につながる活動を促進しています。

日本で働く外国籍社員が働きやすく、個性を活かして活躍できるよう様々な施策を行っています。多言語のコミュニケーション方法や各種文書の多言語表記、社員同士が情報交換できる社内ソーシャルネットワークの整備、交流会の開催など、国籍を問わず社員同士が情報共有できる環境を整備しています。また、宗教や文化による特有の事情については個別にヒアリングを行い、希望に応じた対応を検討しています。

オムロングループ(国内)では、「定年退職者再雇用制度」を導入しています。この制度は原則、退職者全員が対象で、双方の条件が合えば直接雇用契約を締結し、60歳定年退職以降65歳までの就労の機会を提供するものです。定年後の再雇用社員(60歳~65歳)についても、定年前と同様、これまで培ってきた能力を最大限に発揮していくことを目的に、2020年度から一人ひとりの役割や成果に応じた処遇を適用する仕組みに変革をしました。さらに、70歳までの就業機会確保施策として、再雇用もしくは業務委託により66歳以降も継続して活躍してもらえる制度を2021年度から適用開始しています。

加えて、高齢社員に対しては自律的なキャリア形成を支援するために、50歳および55歳を迎える社員に対する「セカンドキャリア研修」を実施しています。定年後を含めたキャリアの方向性を社員一人ひとりが自ら考え、意識変化を起こす機会とするための研修です。ライフプランを設計する上での基本知識を習得し、個々の社員が定年後も見据えて今後のキャリアコース選択の節目を迎えられるよう支援しています。

「誰もが働きやすい職場づくり」に向けた、LGBT(性的マイノリティ)の取り組みを、2016年から本格的に開始しました。LGBTメンバーへの理解と支援に取り組む特定非営利活動法人「虹色ダイバーシティ」の代表・村木真紀氏を講師に迎え、多様性の理解や何をすべきかを考えるセミナーを実施し、LGBTの人たちが抱える問題や悩み、様々な疑問について理解を深めました。

また、2017年3月、オムロンと他企業の人事・採用担当者と関西圏12大学からLGBTサークルなどに所属する学生が集まり、「LGBTフレンドリーな職場づくりのための意見交流会」を開催しました。その交流会の中で、働きやすい職場について意見を交換しました。

2019年3月には、社内規定における家族の定義(配偶者)について、同性パートナーを含むよう変更しました。さらに、2021年4月には、事実婚について会社が認定した配偶者を家族の定義に含めることにしました。

こうした活動を通じた学びを活かし、職場での支援方法や制度の見直し等の検討をさらに進めていきます。

このような取り組みが評価され、LGBTに関するダイバーシティ・マネジメントの促進と定着を支援する任意団体work with Prideが主催する表彰制度「PRIDE指標」で、オムロンは2017年から5年連続で「ゴールド」を受賞しました。

京都事業所で開催したセミナー

京都事業所で開催したセミナー

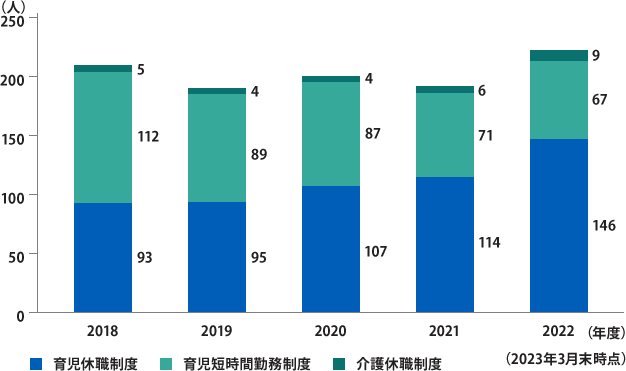

出産・育児・介護などライフイベントに伴う様々な環境の変化に対しても、仕事と家庭を両立しながら働き続けられる環境の整備に注力しています。

結婚や配偶者の転勤にともなう転居、妊娠、出産、育児、介護などにより働き続けることが難しくなって退職した元従業員がオムロンでキャリアの再開を希望する場合、優先して選考するものです。選考の受付期間は退職後3年以内とし、正規従業員として雇用します。

オムロングループ(国内)の一部では2005年度から不妊治療休職制度を設けています。これは、年次有給休暇を上回る長期間の休業が必要な、高度な不妊治療を受ける場合に休業(通算365日以内)を認めるものです。また、オムロングループ(国内)従業員の共済会では、2005年度から不妊治療への補助金を支給しています。これは、従業員あるいはその配偶者が治療を受けた場合、各市町村からの公的補助との合計金額が治療費を上回らない範囲で、通算20万円/2年以内まで補助するものです。

オムロンは、社員が安心して出産・育児を迎えるためにさまざまな制度や措置が定められております。

育休取得を希望する社員が希望どおり取得できるように、そして周囲の協力を得ながら計画的に業務を進められるように、女性・男性社員に対して育児休職の意向確認面談を実施します。また、社員がお互いに仕事と育児の両立についての経験・工夫を共有できるように職場復帰セミナーが提供されます。その他、下記の制度を設けております:

また、共済会と連携して、育児補助金制度(ホームヘルパー補助、出産祝い金、育児祝い金)も設けています。

母性健康管理のために、1歳未満のお子さんがいる女性社員に、母乳・搾乳にも使える休憩(1日2回、少なくとも30分)を提供しています。健康相談室を搾乳と休憩場所としても使えます。

アジア・パシフィック、中国、欧州の一部の生産拠点でも社員のための託児施設・授乳室が整備されております。

男性社員の育児休業取得の促進に向けた取り組みも進めており、男性育児休業取得率は2021年度の18%から2022年度には41%に上昇しています。加えて、配偶者の産前産後期間に取得できる配偶者出産サポート休暇(有給・5日以内)も広く活用されており、取得者率は55%・取得平均日数は3.8日となっています。

こうした制度の充実によって、オムロンは厚生労働省から子育てサポート企業として2008年に認定を受け、「次世代認定マーク(くるみんマーク)」を取得しました。さらに2015年には、仕事と介護を両立できる職場環境の整備促進に取り組む企業として「トモニンマーク」を取得しました。

介護を担うメンバーへの支援として、「仕事と介護の両立」を実現できる取り組みを実施しています。具体的には、介護支援制度※拡充の他、介護に関するセミナーの実施やウェブサイト等を通じた情報発信、相談窓口の設置等を行い、介護の備えと実際に直面した際に両立体制を整えています。また、不安や悩みを軽減できるよう共済会とも連携して、2015年度から介護支援に注力しています。

| 育児休職利用者数(開始) | 68名(男性47名、女性21名) |

|---|---|

| 育児短時間勤務利用者数(開始) | 28名(男性2名、女性26名) |

| 育児休職制度の取得後の復職率 | 100% |

| 項目 | 取り組み(代表的なもの) |

|---|---|

| 育成・登用 |

|

| 働き方改革 |

|

| 職場風土・継続就業 |

|

| 採用 |

|